気候変動への取り組み

気候変動に対する認識

2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比較して2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする、という世界共通の長期目標が掲げられました。

2021年に公表されたIPCC第6次報告書(第1作業部会)では、人間の活動が温暖化に影響を及ぼしていることには疑う余地がないこと、また、世界平均気温は少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続け、数十年の間に温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀末には1.5℃及び2℃を超えることなどが指摘されており、かかる気候変動が本投資法人の事業に大きな影響を与える重大な問題であると認識しています。

このような認識のもと、本投資法人では、資産運用を委託する丸紅アセットマネジメント株式会社(以下、「本資産運用会社」という。)が定める「サステナビリティ方針」に基づき、環境・社会・ガバナンス(ESG)を資産運用へ組込んでいくことが、本投資法人の持続可能な収益向上を実現し、中長期的な投資主価値の最大化に不可欠であると考えております。また、本資産運用会社ではESG対応マテリアリティ(重要課題)において「環境負荷の低減」を掲げており、脱炭素社会(ネットゼロ)の実現に向けた取り組みを推進しています。

TCFD賛同表明(およびTCFDコンソーシアムへの参加)

気候変動は金融におけるシステミック・リスクであるという認識により、気候関連のリスク・機会に関する情報の開示が投資家など多くのステークホルダーから求められています。

2022年1月、本投資法人が資産運用を委託する本運用会社は、金融安定理事会(FSB)により設立された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同を行うとともに、国内の賛同企業等が参加するTCFDコンソーシアムに加入いたしました。

本投資法人では、TCFD提言に沿って気候変動がもたらすリスク及び機会についての分析、開示を継続的に推進していきます。

TCFDコンソーシアムでは、TCFD提言へ賛同する企業や金融機関等が一体となって取り組みを推進し、企業の効果的な情報開示や開示された情報を、金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取り組みについて議論されています。同コンソーシアムへの参加を通じて、効果的な情報開示のあり方への理解を深め、本投資法人に関連する気候関連情報について適切に発信します。

ガバナンス

本投資法人が資産運用を委託する本運用会社は、「サステナビリティ方針」を実践し、サステナビリティの向上・投資主価値の最大化を図ることを目的として、代表取締役社長を委員長とし、本部長をはじめとする主要なメンバーで構成する「サステナビリティ推進委員会」(以下、「本委員会」という。)を設置しています。特に気候関連課題への対応は、「気候変動・レジリエンスポリシー」を策定のもと、最高責任者を代表取締役社長として監督し、気候関連課題に係る執行責任者を本投資法人のサステナビリティ執行責任者として取り組みを推進しています。

本委員会では、気候関連課題への対応を含むサステナビリティに関連した具体的な目標や施策について検討・決定し、決定した目標や施策の進捗・達成状況について定期的な確認を行います。委員長は、委員会で決定された目標や施策とそれらの進捗状況等について、本運用会社の取締役会及び定期的に開催される本投資法人の役員会あるいは役員会と同等の意思決定機関へ報告を行います。

体制図

- 最高意思決定機関

-

- 運用会社取締役会

- 投資委員会

- 関連規程の制定・改廃

- 各種意思決定

定期報告

- サステナビリティ委員会

-

委員長最高決定権限者 :取締役社長 DEI執行責任者 :取締役コーポレート本部長 サステナビリティ執行責任者 :取締役リート事業本部長 各部部長 - 目標・施策等の検討・決定

- 進捗状況の確認

レビュー・

実務対応指示

実務対応・

進捗報告

- サステナビリティ委員会 事務局

-

運用会社各部、 各担当者

- リスクや機会等の分析

- 目標案・施策案等の検討

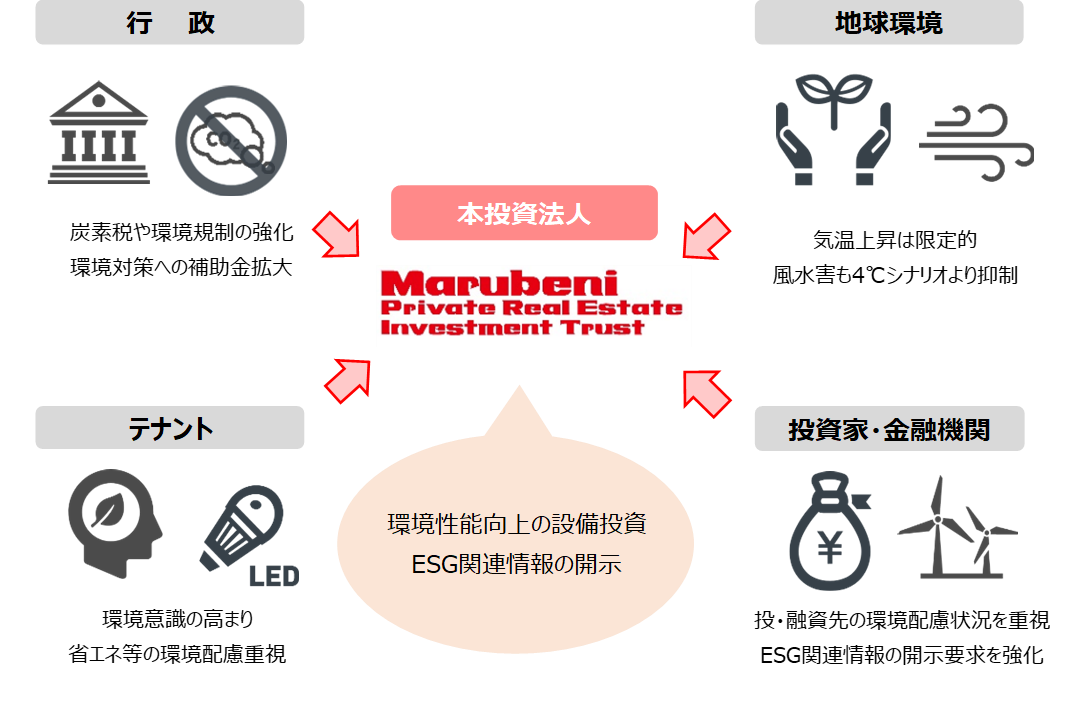

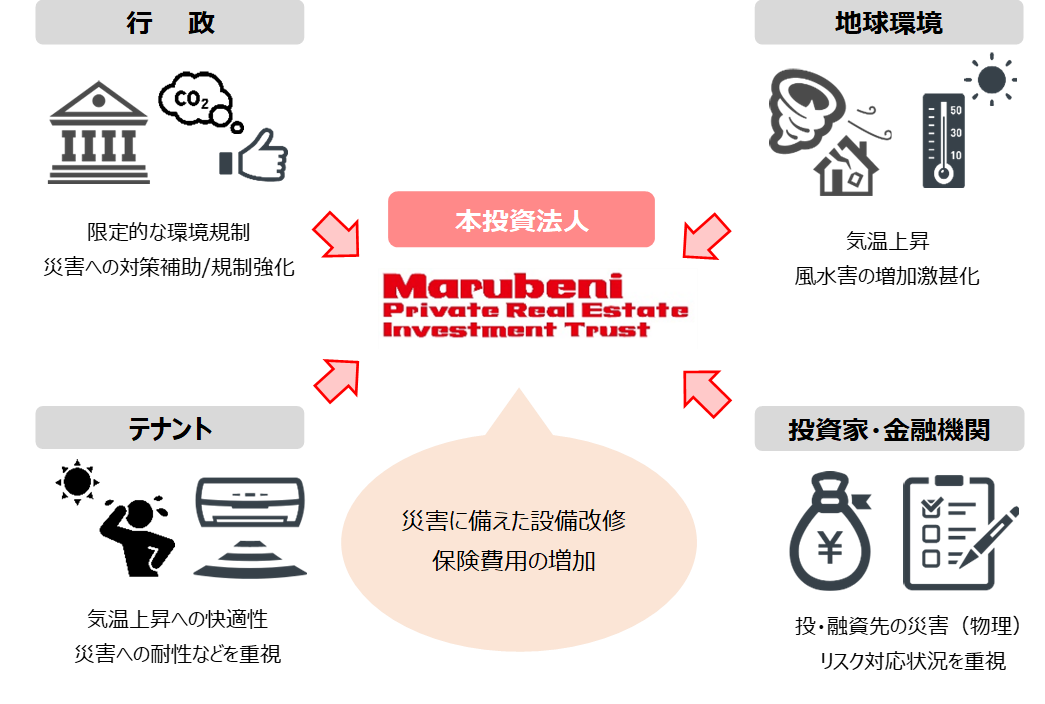

戦略

2017年6月にTCFD提言が発表され、気候関連のリスク・機会に関する情報開示の枠組みが公表されました。国内外では脱炭素社会への移行を推進する動きが活発になるとともに、投資家などのステークホルダーからは気候関連の情報開示に対する関心が高まっています。本投資法人では、気候関連リスクが本投資法人に与えるリスク・機会について、後述の「1.5/2℃シナリオ」と「4℃シナリオ」の2パターンで定性的シナリオ分析を行いました。

1.参照シナリオ

気候関連リスクは移行リスクと物理的リスクに大別されます。一般的に、移行リスクとは社会経済が低炭素・脱炭素に移行することにより、政策・法令、技術、市場の変化等が伴って生じる事業上の不確実性をさし、物理的リスクとは気候変動の進行に伴う従来の気候パターン、気象現象が変化することで生じる事業上の不確実性をさします。

今回のシナリオ分析にあたっては、以下のシナリオを参照しました。

| リスク | 1.5/2℃シナリオ | 4℃シナリオ | 参照元 |

|---|---|---|---|

| 移行リスク | IEA NZE2050 | IEA STEPS | IEA World Energy Outlook 2020 |

| 物理的リスク | IPCC RCP2.6 | IPCC RCP8.5 | IPCC第5次報告書 |

2.世界観

(1)1.5/2℃の世界観

1.5/2℃シナリオは、パリ協定の目標を達成するために、2050年頃までに温室効果ガスのネットゼロの実現、気温上昇を約1.5℃に抑えることを前提としたシナリオです。低炭素・脱炭素社会の実現に向けて厳しい政策等が実施されることで、環境配慮技術の発展や環境意識が更に高まり、温室効果ガスの排出が抑制され、気温上昇が抑えられる想定で、移行リスクは高く、物理的リスクは低いものとなっています。

(2)4℃の世界観

4℃シナリオは、気候変動への対策が進まず、温室効果ガスの排出の増加が継続し、今世紀末の平均気温が約4℃上昇する想定のシナリオです。厳しい政策等が実施されないため移行リスクは低くなる一方、気温上昇に伴い災害の激甚化が進み物理的リスクが高くなっています。

3.リスク・機会の財務的影響評価及び今後の対応策

気候関連リスク・機会の定性的分析では、事業への財務的影響を以下のように評価しました。また、それぞれのリスク・機会に対して対応策を検討しました。今後はこの対応策を推進し、気候関連リスクに対する事業のレジリエンスを高めていきます。

| 不動産運用における 気候関連のリスクと機会 |

当ファンドへの財務的な影響 | 財務的影響度 | リスク管理・対応策 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4℃ シナリオ |

1.5/2℃ シナリオ |

|||||||||

| 短期 | 中期 | 長期 | 短期 | 中期 | 長期 | |||||

| 移行リスク | 政策と法 | 炭素税の導入によるGHG排出に対する課税の強化 排出量取引制度の規制強化、対象拡大 |

物件GHG排出量に対する税負担の増加 排出クレジット購入による負担の増加 |

小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | GHG排出原単位目標の設定・モニタリング 省エネルギー改修の実施 グリーンリース推進 再エネ電力の調達 |

| 既存不動産における省エネ基準の強化 省エネ法の排出量報告義務が厳格化 |

省エネ対応のための改修費用の負担増や罰金リスクの増加 報告対応のための外部業者に対する支払など事業経費の増加 |

小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 計画的な省エネ改修の実施 外部業者委託を含めたモニタリング体制の強化 |

||

| テクノロジー | 再エネ・省エネ技術の進化・普及 | 保有物件の設備が技術的に時代遅れになることを防ぐための新技術導入負担の増加 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 計画的な省エネ改修の実施 グリーンリース活用による省エネ投資のテナント協働 |

|

| 市場 | テナント・入居者の物件選定時の選好変化 不動産鑑定への環境パフォーマンス等の基準の導入 |

新規テナント・入居者獲得が難しくなる、リテンションが低下することによる賃料収入の減少 ファンドのNAV(Net Asset Value)の低下 |

小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 外部環境認証の取得 テナント満足度調査の実施 ESG配慮に関するテナントコミュニケーションの強化 |

|

| 気候変動に対応していない市場参加者の借入条件悪化 | 資金調達コストの上昇 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 外部環境認証の取得 グリーン・ローン、サステナビリティ・ローンの活用 |

||

| 水光熱費(含む外部調達の再エネ)の上昇 | 事業経費の増加 | 小 | 中 | 中 | 小 | 中 | 中 | 再生エネルギー・蓄電池の保有物件への導入 改修時のエネルギー効率改善 |

||

| 評判 | 投資家のESGスクリーニングの厳格化 | ネガティブスクリーニング、ダイベストメントが生じる結果、資本調達が困難になるリスク | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | ESGに関する情報開示の拡充 GRESBリアルエステイト評価への継続参加、評価の向上 グリーンビル認証、省エネ格付の取得 |

|

| 物理的リスク | 急性 | 台風の風害による物件被害の発生頻度上昇、激甚化 | 修繕費・保険料の増加 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 中 | 計画的な改修、設備強化による風害リスクの軽減 |

| 集中豪雨による内水氾濫や近傍河川の氾濫等による浸水 | 修繕費・保険料の増加、稼働率の低下など | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 中 | ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの把握 土のう等の設置による浸水対策 |

||

| 災害発生時の入居テナント関係者に係るリスク | 人的被害、帰宅困難者発生に伴うレピュテーションリスク、退去発生に伴う空室損失の発生・埋め戻しの長期化 | 小 | 中 | 中 | 小 | 小 | 小 | BCPマニュアルの整備、防災訓練の実施 | ||

| 慢性 | 海面上昇により海抜の低い物件などが浸水 | 大規模改修(嵩上げ)が必要となった際の負担増 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 物件売却・入替の検討 | |

| 猛暑日や極寒日など極端気候の増加により空調需要が増加 | 空調の運転・メンテナンス・修繕費用の増加 | 小 | 小 | 中 | 小 | 小 | 小 | 省エネ改修の推進による電力使用量の削減 グリーンリースの推進 |

||

| 機会 | 資源の効率 | 敷地内再エネの導入 | 外部調達する光熱費の削減 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 再エネ設備投資計画の検討 |

| 製品・及びサービス | 低排出な設備・サービスの提供によるテナント・入居者・利用者への訴求 | テナント・入居者誘致による収入増 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 外部環境認証の取得 リーシング時の環境対応訴求強化 ESG配慮に関するテナント周知の強化 |

|

| 市場 | テナント・入居者の嗜好の変化に合わせた賃貸物件の継続的な提供 新規顧客層の開拓 |

賃料引き上げによる収入増加、入居期間長期化及び新規引き合いの増加によるダウンサイドリスクの軽減 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | テナント満足度調査の実施 | |

| 物理的リスク(風水害等)に強い賃貸物件の提供 | 物理的リスクを重視するテナントの入居促進に伴う稼働率改善、差別化による賃料単価の上昇 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 中 | 物理的リスクを軽減する改修工事等の計画的な実施 | ||

| 新規投資家層の開拓 | 環境問題を重視する投資家への対応・訴求を行うことによる、資金調達量の増加、調達コストの低下 | 小 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | ESG関連の情報開示強化 | ||

〈主な対応策〉

(1)設備改修による環境性能の向上

運用不動産の照明、空調、その他各種設備について、エネルギー効率の高い設備への更新を順次実施し、温室効果ガスの排出削減と経済性、快適性の向上に取り組んでいきます。

(2)テナントとの協働

テナント等とのコミュニケーション等を通じて、本投資法人の気候関連課題に関する認識を共有し、グリーンリースを活用していくなど、オーナー・テナント共同のESG配慮の資産運用に取り組んでいきます。

(3)環境認証の取得

持続可能な成長を実現し、レジリエンスあるポートフォリオを構築していくため、CASBEEやBELSといった各種環境認証の取得に取り組んでいきます。持続可能な成長を実現し、レジリエンスあるポートフォリオを構築していくため、CASBEEやBELSといった各種環境認証の取得に取り組んでいきます。

(4)自然災害リスクへの備え

各種自然災害リスクについて、ハザードマップ等を活用して運用資産のリスクの有無の確認し、リスクのある資産については、土嚢や止水板等を準備し浸水への備えを行っています。また、各種災害リスクに応じたBCPマニュアルを整備している他、定期的な防災訓練を実施して、運用期間中のリスクを軽減する取り組みを行っています。

リスク管理

気候関連課題に係る執行責任者は、年に1度、気候関連のリスクの識別及び評価に際し、サステナビリティ推進委員会にて検討し、定期的にリスクの特定に係る進捗及び結果を報告します。

サステナビリティ推進委員会では、特定された気候関連リスクについて、その確信度と影響度についての検討結果等を基に、事業・財務計画上重要な優先して対応すべき気候関連リスクについて審議し、リスク管理対応の優先順位付けを行います。

気候関連課題に係る最高責任者は、サステナビリティ推進委員会で審議された、優先順位の高い気候関連のリスク及び機会について対応担当部署あるいは担当者を指定し、その対策案の策定を指示します。指定された担当部署あるいは担当者が策定する対策案は、その内容に応じて、サステナビリティ推進委員会等において審議の上、実行されるものとします。

気候関連課題に係る最高責任者は、事業・財務計画上重要な気候関連リスクを、既存の全社リスク管理プログラムにおいても考慮するよう指示し、リスク識別・評価・管理プロセスの統合を図ります。

指標と目標

本投資法人における気候変動課題に対応するKPI等は、「環境への取り組み」ページの環境目標と実績をご参照ください。